作者:高慧军,中国传媒大学政府与公事务学院教授、博士生导师,国家治理研究院副院长;黄华津(通讯作者),中国传媒大学经济与管理学院博士研究生;吴竞妍,美国乔治城大学公共政策学院硕士研究生,华盛顿特区

原文刊发:《中国行政管理》2020年第12期

[摘 要] 文章探讨了全媒体在国家治理中的价值及其实现机制。传统媒体和新兴媒体融合发展不断深入从而产生了全媒体,治理全媒体和运用全媒体提高治理能力的共同需要使得建立全媒体传播体系成为国家治理现代化的重要任务。全媒体在国家治理中提供了政治引领和政治传播、公共服务和公共秩序、公益平台和公益功能、传媒经济和产业经济,因而具备显著的政治性、公共性、公益性和经济性的价值。最后,文章建构了包括以党管媒体为原则的组织机制、以提供服务为实质的运行机制、以智慧治理为理念的保障机制的全媒体价值的实现机制。

[关键词] 全媒体服务;国家治理;智慧治理

一、引言

人类社会正快速进入数字化、网络化、智能化时代,新兴媒体的影响力日益增加。《2020全球数字报告》显示,数字、移动网络和社交媒体已经成为世界各国人们日常生活中不可或缺的一部分,有超过45亿人在使用互联网,社交媒体用户达到38亿,超过51.9亿人使用手机,普通人每天在线时间高达6小时43分钟。[1]在我国,网民规模已达9.04亿,其中使用手机上网的比例达99.3%,网络零售、网络娱乐、在线教育、数字政府持续发展,数字中国、智慧社会不断完善。[2]5G、区块链、大数据、云网融合、边缘计算等正在加快改变传播格局和结构,当前,传统媒体加快进行数字化、移动化、智慧化变革,新兴媒体不断强化互动性、跨界性和融合性,传统媒体和新兴媒体深度融合构建全媒体传播格局已经成为共识和现实。全球性的新冠疫情使得人们在几个月乃至更长的时间里需要在家中完成大部分活动,网络传播更加深入地影响着政治、经济、社会格局,世界正在发生永久性的改变。[3]

新冠疫情暴发以来,思想舆论、社会共识更加需要正确引导;公共需求、社会秩序更加需要良好保障;公共事业、公益服务更加需要有力支持;经济稳定、经济创新更加需要有效带动。[4]全媒体的服务能力更加突显:相关新闻的采编发、社会舆论的引导及政治传播、政务信息的发布与政民互动、媒体大数据及舆情大数据助力疫情防控、教育教学平台和便民生活服务、媒体助农扶贫和直播带货拉动经济等等,无不体现出全媒体在国家治理中起着关键作用。实际上,党和国家一直高度重视媒体融合发展、建立全媒体传播体系,党的十九届四中全会报告就明确指出“建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系”是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要制度。

显然,准确认识全媒体不仅要从传播的角度出发,更要从治理的角度出发,全媒体服务于国家需要、社会需要和人民需要,成为实现国家治理体系和治理能力现代化的重要因素。在这一背景下,本文挖掘全媒体在国家治理中的根本价值,回答全媒体和国家治理之间的逻辑关系,并立足于国家治理现代化视阈,探讨全媒体价值的实现机制。

二、全媒体与国家治理

(一)媒体融合的演进和全媒体的形成

科学技术的不断发展驱动媒体融合,经过产业和技术融合、传播方式融合、组织体制融合三个阶段的发展,全媒体正式出现。治理全媒体成为国家治理不可回避的任务,同时全媒体又可以提升国家治理能力,所以建立全媒体传播体系成为了国家治理现代化的重要任务。

信息与通讯技术(ICT,information and communications technology)的快速发展使得人类信息活动发生了深刻变化从而全面影响了整个人类社会。在传媒领域,媒介技术及相关通信技术的不断发展,不仅带来了媒体的快速迭代更新,媒体生态环境更是发生着复杂的变化并趋向于融合发展,媒体融合不断深入最终带来了全媒体。

1.媒体融合始于产业和技术的融合

1963年,罗森博格在产业融合的研究中,率先提出了以技术融合的思想来描述多个产业在生产产品过程中,技术相互交汇,从而形成一种共同依赖同一类生产技术的现象。1978年,美国麻省理工大学计算机科学家尼古拉斯·尼葛洛庞帝提出计算机行业、出版印刷行业、广播电视电影行业三大产业正在互相融合,他用维恩图来将三种行业技术进行抽象化的描述来表达一种技术边界不断靠近乃至于趋于重合的过程;同时他做出判断,代表三个行业及其技术的三个圆环重合的地方发展速度将是最快的;基于此,他把这一现象定义为“各种各样的技术和媒介都逐渐汇聚到一起”。[5]

2.传播方式的融合加速媒体融合进程

1983年,美国传播学者伊契尔·索勒·浦尔等人在《自由的科技》中首次针对传播过程中的形态融合进行了相关论述,提出了“传播方式融合(the convergence of modes)”。根据伊契尔的论证,媒体传播信息的方式正在融合,这一融合态势正在消融各种媒介之间的边界,原本人际传播和大众传播分别依托不同媒介和不同方式的局面正在改变,任何一种依托的媒介都在承载比过去更为复杂丰富的服务,这将带来两方面的多样性:一个是特定服务传播方式的多样性,另一个是特定传播方式的媒体服务多样性。基于此,原有的传播方式及媒体服务一一对应的关系正在被改变,即媒介融合将带来多功能一体化和单一功能多渠道的趋势,从而使得传媒发展也走向融合。[6]

3.媒体组织体制融合带来全媒体的诞生

2003年,美国西北大学数字创新系教授里奇·戈登在其长期分析研究新闻及科技交叉领域的基础上,总结了当时美国新闻界及传媒界出现的媒体融合现象中的五种具体类型,分别是:媒体所有权融合、媒体策略融合、媒体结构融合、信息采集融合、新闻叙事融合。他把这些解释为在媒体融合大背景下,大型的传媒集团、传媒组织利用自身拥有多种传播渠道、信息采集、内容生产主体等媒体优势,从而实现内容在组织内部的共同创作及使用,不同的媒体组织可以将自身采集及生产的相关内容及服务流通给需要的对象;同时,新闻记者的能力在发生延展,从原来的单一领域走向能同时为报纸、广播、电视、网络等进行采写和编辑,新闻的叙述方式也发生多样化。[7]组织体制的融合,使得全媒体得以出现。

实际上,全媒体应当成为一个不断发展的概念,它指能够采用当前所有的数据(信息)表现(模拟)形式和传输(互动)手段,通过多元平台和场景来覆盖尽可能多的受众乃至所有特定受众,实现包括数据生产(收集)、处理运算、分发传播的互动传播过程。在今天,全媒体即为能够采用文字、音频、静态图像、动态图像等数据表现(模拟)手段,通过印刷出版、广播、电视、网络、人际互动等传播形式,在报纸、广播台、电视台、自有平台、微信、微博、今日头条、抖音等多元平台上完成信息的传播和互动,实现内容创作、分享、互动和服务(产品)的供给、使用和监管。

(二)全媒体赋能国家治理

全媒体时代已经到来,并逐渐形成系统的全媒体传播体系和生态。全媒体联合政府、企业、社会组织以及媒体内容生产者等多元主体进入我们生活的方方面面并持续迭代。在这种趋势下,党和国家高度重视全媒体,构建全媒体传播格局成为推进国家治理现代化的重要紧迫任务。2020年6月30日,习近平总书记在中央深改委第十四次会议上也进一步强调,要建立全媒体传播体系,牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。全媒体获得更大发展空间和发展潜力,在国家治理中得以发挥更大作用。

1.“全程媒体”记录国家治理的全过程。“全程媒体”指的是全媒体将越来越能够收集、运用整个时间周期的相关数据和信息,并且无时无刻地向用户提供产品及服务,这使得全媒体不仅有可能记录、利用全部有数据、有信息、有价值的事件时间周期,同时还可以每时每刻提供信息。在抗击疫情期间,全媒体全程参与记录,从疫情的出现、暴发到稳定;从政策的议程设定、实施到反馈;从抗疫“战士”的动员、行动到归来;全媒体全程记录了人们对新冠病毒认识的由浅入深过程;记录了公共政策全过程;记录了公共行政全流程;记录了舆论演化全周期。

2.“全息媒体”提升国家治理中信息传播的真实性。“全息媒体”指的是全媒体能够更加丰富、更加立体、更加多维地进行数据传输、信息传达、事件记录、事件再现、事件模拟等,4K/8K、三维立体、虚拟仿真、虚拟现实、增强现实、混合现实、计算仿真模拟等技术的发展和应用都将进一步促进全媒体的全息化,这使得全媒体营造的空间更加真实和有效。抗击疫情中,全媒体通过5G网络多镜头多机位直播火神山、雷神山建设;通过模拟仿真再现疫情传播和扩散规律提醒大家居家隔离的重要性;通过时空大数据反映关键事件和人员轨迹和变化。

3.“全员媒体”提高了国家治理的多元参与性。“全员媒体”指的是全媒体构建了相应的平台,赋能多个主体,从而使得社会中的公民个体和包括公共部门在内的各类组织通过使用全媒体提供的产品和服务,或借助全媒体从而有能力参与过程、表达思想、行使权力、享受权利、承担义务、贡献力量、相互协作、共同分享。抗疫期间全媒体赋能社会组织和个人制作和传播公益作品、参与疫情物资调配、分享关键信息形成互动网络,更重要的是,全媒体成为政府了解民意的关键窗口,成为了民众主动反馈信息的关键渠道。

4.“全效媒体”提升了国家治理中的服务效能。“全效媒体”指的是全媒体基于自身的技术基础和社会基础,可以生产更加丰富的产品和服务,特别是公共产品和服务,这将使得全媒体的能力,特别是全媒体可以搭载的能力越来越全面和强大,效率效果也越来越高。人民日报等推出“共同战疫”信息平台,各大媒体开设“辟谣专区”及“疫情追踪”,中国医师协会健康传播工作委员会推出战“疫”全媒体平台联合,央视直播带货公益推介助力湖北经济恢复等都是全效媒体的直接表现。

新冠肺炎疫情对全球格局和国家治理造成了巨大冲击,而不同国家抗击疫情的表现则反映着其国家治理体系和能力的现代化水平。我国抗疫成果世界有目共睹,彰显了我国的制度优势、体制优势、道路优势,其中,有效通过全媒体赋能国家治理是抗疫取得重大成果的重要因素。在可预见的将来,智能科学与高速移动互联网迭代融合主导传媒发展,媒介形态从融合走向智能,媒介即社会、社会即媒介趋势更加明显:[8]5G、云网融合、边缘计算、区块链、人工智能、大数据等技术必然深度运用于全媒体,智能内容生产与分发、互动内容及全息交互、人机协同创作、大规模群体创作、现实增强、智慧搜索、辅助决策等都成为现实,全媒体与国家治理更加密不可分。

三、全媒体在国家治理中的价值

全媒体在国家治理中发挥作用本质上是通过在国家、政府、社会、个人等多个层级和维度上促进多元主体的良性互动从而提高了国家治理的有效性,这一过程可以理解为全媒体通过提供服务来帮助国家治理主体提升能力、优化国家治理的模式和流程进而使得国家治理更加有效果。巴里·博兹曼将公共价值定义为在这些方面形成规范性共识的价值:(1)人民应该(或不应该)被赋予的权利、利益和权力;(2)人民对社会、国家和其他人民的义务;(3)政府及其所制定的政策都需要遵循的规则。[9]基于这一定义,全媒体在国家治理中的价值即为提供具有政治性、公共性、公益性和经济性的全媒体服务。在整个社会层面,全媒体服务能够保障人们的基本权利,提高生活质量,增进社会整体福祉,政治性、公共性、公益性和经济性价值既是对全媒体价值的确立依据,又体现了全媒体在国家治理中的价值创造逻辑从而为全媒体作为国家治理对象提供了合法性来源和合理性依据,也解释和决定了究竟应该在何种程度上来运用全媒体赋能国家治理。

值得注意的是,全媒体不仅具备明显的意识形态属性、宣传思想功能和舆论引导功能,同时它具有公共产品的关键要素和特征从而使得它能够成为一种典型的公共服务,并且它具有强大的社会效应、公益效果,最后鲜明的经济属性和产业功能也是讨论全媒体不可回避的一面。所以,全媒体创造的价值就是提供全媒体服务,即通过全媒体传播体系、生态中的多元要素,向人们提供由信息生产、信息存储、信息传播、信息分析、社交互动等基本要素进行互相排列组合构成的多元全媒体服务。全媒体服务从种类划分,则包括媒体服务、党建服务、政务服务、基本公共服务和经济服务。

(一)全媒体的政治性价值

根据马克思主义新闻理论,媒体及其传播活动的政治属性和政治功能不仅体现在其可能代表各种利益群体的意见,更由在它历来为统治阶级所使用并为统治阶级的意志贯彻执行和作为治理的配合手段而彰显。所以,政治性是全媒体的第一属性和首要价值,全媒体必须旗帜鲜明讲政治。

1.政治引领全媒体

国家的政治制度和公共政策直接或间接地影响着大众传媒的组织规模和发展空间,甚至左右着的媒体的编辑方针。马克思恩格斯指出,“统治阶级的思想在每一个时代都是占统治地位的思想”。[10]我国旗帜鲜明地提出党管宣传、党管媒体、正确导向,就是对政治引领媒体的实践。因此,在政治与媒体的关系上,政治对媒体的影响是决定性的、起主导作用的,国家的治理体系将决定国家的传媒体系。我国的全媒体坚持以人民为中心,以实现团结奋斗、共同发展为目的,坚持共同理想信念和价值理念促进精神团结。中国特色社会主义政治引领避免了全媒体成为分裂社会、制造冲突、谋取个人或局部利益的工具。

2.全媒体具有强大政治传播能力

媒体传播活动具有强大的政治影响力,这是传媒对政治的能动作用。当下,全媒体成为了政府与公众互动的重要渠道,通过短视频、图文推送、新闻播报、电视节目等很好地传播了公共政策和政务信息,通过留言、评论、倡议、互动作品等形式反馈了公众意见;还通过多种传播手段和方式进行国内外的舆论引导和正面宣传,较好地回应了国内和国际上出现的言论,为守住主流意识形态阵地、进行国际传播竞争提供了强大支持。

因此,作为现代主流媒体的全媒体,其对于政权和政治的重要性不言而喻。

(二)全媒体的公共性价值

全媒体的公共性价值同时由全媒体的本体属性和全媒体服务是一种重要公共产品二者所决定。而全媒体的公共性,在逻辑上又是其政治性的延续和实践,即全媒体的公共性来源于其对自身政治性的实现。

1.全媒体作为大众传播媒介而具有的公共性

全媒体的公共性首先来源于其作为大众传播媒介的本体属性。传播作为人类最基础、最原始的社会活动,是人们扩大自身信息获取能力的重要方式,是人们互动协作的关键,是超越个体的组织诞生的起点。目前存在的所有社会活动,包括政治、经济、文化娱乐等,都建立在传播基础上。而大众传播,又被赋予了引导公众关注公共事务,约束权力和资本的重要使命,对于其公共性,既可以从艾德蒙·伯克提出的“第四权”到加布里埃尔·塔德的“精神纽带”,从芝加哥学派强调的促成集体行动再到哈钦斯委员会的社会责任理论及哈贝马斯的公共领域转型等进行确立,也可以从大众传媒使用公共资源,对象包括社会公众,往往关系到公共空间和公共利益,需要使用公权力进行规范等角度来确立其公共性。尽管以互联网、5G、云网融合、流媒体等技术为主要传播手段的全媒体是现代科学技术革命、生产力不断发展和社会变革的产物,但就其本质属性及框架结构来看,它同样是作为信息传播工具而服务于人类的社会实践。全媒体作为当前以及未来最主要的大众传播媒体,必然具有其一以贯之的公共性。

2.作为公共产品而具有的公共性

全媒体的公共性还来源其提供的服务是一种重要的公共产品。公共产品理论认为,判断公共产品的关键依据之一是该产品是否能够在消费上实现非排他性和非竞争性。而对于全媒体服务,首先在技术的发展下,其原先具备的排他性和竞争性在一定程度上开始消失,比如快速发展的信息通讯技术和硬件能力提升使得消费者的增加基本不会引起生产成本的增加,很多全媒体服务可以实现零成本的复制推广;同时网络传播和共享生态使得全媒体服务难以仅供特定人员而阻止其他人使用,或是排他成本过于高昂以至于得不偿失。其次,一些全媒体服务并没有必要刻意进行排他,从经济学的角度分析,全媒体服务中的传统媒体服务复制成本无限接近于零,以免费方式发放,整体社会效益和公共效益能够实现最大化,只要有收费,其社会效益就会出现损失。所以全媒体服务中的传统媒体服务的纯公共物品性更加突出。

显然,在这种情况下,必须由公共部门来主导或是维持全媒体服务的生产、供应、消费的秩序,这意味着政府或是通过政府主办媒体,或是通过政府购买服务,或是通过其他的外包和经营形式,或是政府设定相关秩序,总之,公共部门的参与对于全媒体服务的可持续提供和有序发展至关重要。我国全媒体的建设主体是主流媒体,而主流媒体的特征就是由党和政府开办,属于国家所有、采取事业体制,实行准机关的管理制度等就是全媒体服务是重要的公共产品的反映。可以说,我国全媒体具有的固有公共性是避免媒体加剧政党冲突、媒体为党派利益煽动公众、媒体受资本力量和商业利益绑架损害公众利益等等情况的关键,也是全媒体之所以能助力国家治理、与其他治理体系形成合力、强化和创造新的治理能力的关键。

(三)全媒体的公益性价值

公益性是全媒体的重要价值,包括全媒体服务作为福利产品而具有公益性和其作为社会平台所具有的公益性。

1.作为福利产品而具有的公益性

福利产品理论认为,一些产品和服务的基本效用和其正外部性使得其成为重要社会需要,对个人、社会、国家乃至世界能产生有益的影响,应该由国家、政府、公共部门等来促进和保障。很显然,全媒体服务也具有巨大的正外部性,具备福利产品的典型特征。

全媒体服务的信息流通和文化娱乐功能之于信息社会和今天的大众,就如同基本生产资料和食物一样,大家已经习惯于接受海量的信息从而感知外界并调节自我认知和感受。信息需求已经成为社会的最基本服务需求之一。特别是其意识形态、宣传思想、新闻舆论功能和社会教化功能。由于这些产品“价值如此之大,其消费应该受到鼓励,不管消费者是否有支付能力。其结果是,这些产品要么受政府补助,要么政府直接生产并提供给所有公民或符合条件的阶层。如果个人和可收费产品的排他特性没有被利用,即不对这些产品使用收费或不足额收费,该种产品实际上就被用做共同资源或集体产品了。”[11]事实上,福利产品就是广泛存在于世界各国的,基于政策考虑的,政府通过多元手段来进行治理的一种重要公共产品。虽然各个国家和学界对于福利的范围和程度存在各种争议,但无法否认其具有显著的公益效果。全媒体服务的福利特点是非常显而易见的,它能很好地满足一定范围的群体利益,同时现代社会媒体对人们的作用不亚于农业社会中农业生产的作用,人们需要丰富充分高质量的信息资源,而个体捕获信息、加工信息、处理信息、传播信息的能力有限且成本高昂,通过全媒体服务来实现社会整体层面的信息获取、生产、处理、运算和快速有效传播并尽量降低社会信息成本,则对于公众和整个社会意义重大。

2.全媒体形成的社会平台具有强大的社会功能

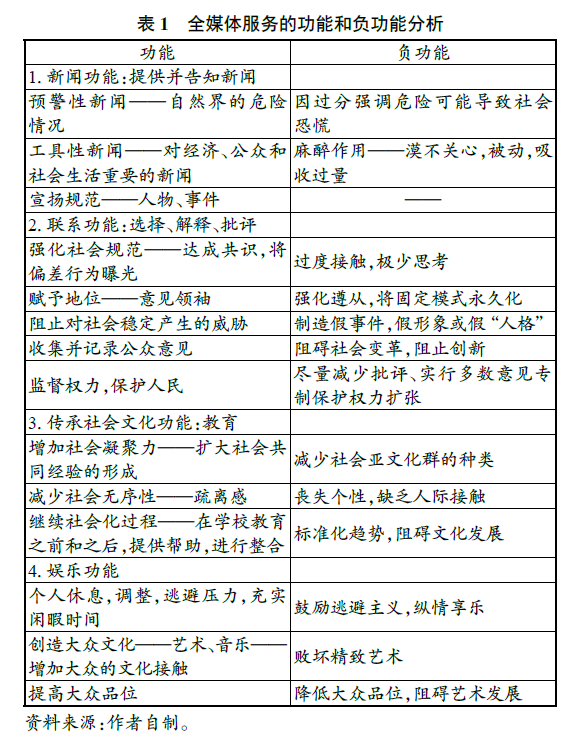

全媒体是传统媒体与新兴媒体深度融合形成的,仍然具有大众传媒的基本社会功能;而其“全息媒体”的特征使其相应社会功能更加强大。全媒体发展主要方向就是平台化,在实践中,往往会与社会中的多元主体结合,因而全媒体可以构成社会平台,而社会平台强大的功能使其具有了公益性。美国学者拉斯韦尔和赖特通过总结分析大众传播媒介在社会中的功能和角色提出了一个分析诊断框架,即大众传媒的功能分析框架,这个框架包括提供新闻、联系社会各部分以适应周围环境、一代代地传承社会文化、娱乐这四种功能。[12]结合这一框架会发现全媒体的功能直接体现全媒体服务的公益性,而负功能则表现了进行治理的原因和合法性、合理性依据,因此避免全媒体服务的负功能同样是公益性的重要体现(见表1)。

(四)全媒体的经济性价值

传媒经济和传媒产业已经成为决定全媒体发展的关键。全媒体必须存在一定的商品化形式,例如内容付费、会员订阅、广告收费等等,经济运营是全媒体不可回避的话题,经济上失败的全媒体,就没有办法实现可持续的发展,同时经济上的失败也会严重威胁其他价值的有序实现。

全媒体中的传媒经济,就是指全媒体服务本身的经济价值和依托全媒体服务形成的经济,如广电经济、视听经济、流媒体、社交媒体等;全媒体服务中的传媒产业,就是全媒体服务形成的传媒产业以及其他产业通过“媒体+”、“传媒+”等方式进行融合,如广告业、新闻出版业、电影业以及产业中的社交媒体化等。全媒体作为新兴的媒体形态,其网络传播的受众自主模式和自媒体模式不仅赋予了更多的个性化私人服务特征,也使自身的经济属性更加突出。商品化全传媒产品和服务的使用价值通过商业交换过程得以实现,这样不仅能体现全媒体服务自身的经济价值,也能在交换活动中实现一定的商业价值,这种属性也使全媒体具有了相应的增值服务功能。比如浙江长兴传媒集团推出《云帮扶》战疫助农公益活动,通过融媒体直播帮助农产品的销售总额达230万等。

必须明确的一点是,在全媒体服务的供给和需求中,应当慎重考虑经济规律和市场机制的发挥与作用,简单追求经济效益将背离全媒体的根本价值,而违背经济规律将使得全媒体的发展性、创新性、可持续性受到严重影响乃至完全丧失竞争能力,这同样会导致其价值的丧失。

四、全媒体价值的实现机制

总体而言,当前全媒体在国家治理中的政治性、公共性、公益性、经济性价值得到很好显现。但是,全媒体价值的实现并非是一种必然的自发过程,全媒体面临更加复杂的传播环境和社会环境,平台化这一发展策略使得全媒体必须承担平台治理等相应的责任,且上述价值属性在一定程度上赋予了全媒体公权力,如何解决新的公共问题反而成为全媒体的重要职责。因此,全媒体在赋能国家治理的同时也面临着一些挑战:(1)用户平均每天社交媒体上花费2个小时24分钟,而娱乐性成为使用社交媒体的第三大重要理由,这种情况下,如何运用全媒体更好做大做强主流舆论?(2)当前国际舆论场极度复杂,舆论竞争、话语竞争西强我弱的格局仍未改变,全媒体如何更好实现国际传播现代化?(3)第十三届全国人大常委会第二十次会议对《中华人民共和国数据安全法(草案)》进行了审议,科学利用媒体数据、舆情数据及合理保障数据安全是全媒体价值实现的关键,在这一背景下,全媒体数据应该遵循哪些治理原则而进行生产、收集、保护、开放等?(4)信息安全、网络空间安全已经成为国家安全的重要组成,社交媒体“影响战”等概念多次在美国智库报告中出现,全媒体如何协助保障国家安全?(5)AI深度合成技术(deep synthesis)的快速兴起也带来了“深度伪造”(deep fake),在这种情况下,全媒体如何遏制消极、错误的言论观点,防止虚假、歪曲的信息?

毫无疑问,解决上述问题可以使得全媒体在国家治理中的价值得到进一步实现,我们有必要在理解全媒体嵌入国家治理结构的基础上不断完善全媒体价值的实现机制,以更加高效地提升国家治理效能。

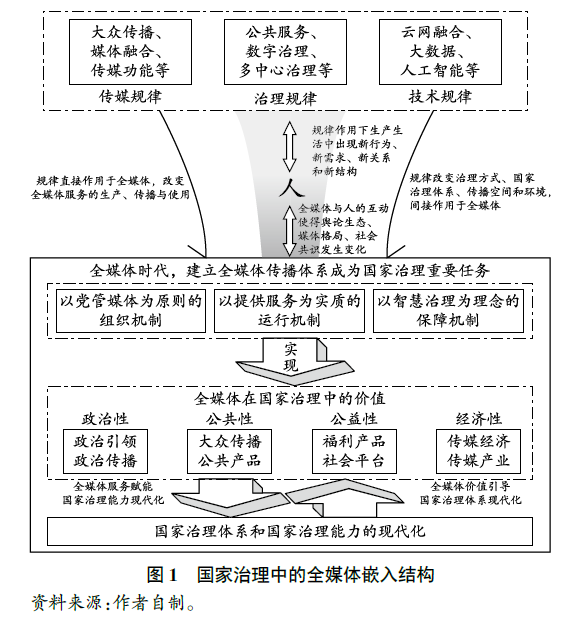

(一)国家治理中的全媒体嵌入结构

全媒体在国家治理中的价值通过提供具有政治性、公共性、公益性、经济性的服务而得以显现,这不仅表现为全媒体在国家治理中的多维度角色和作用,即全媒体是国家治理体系中的主体、是提升国家治理能力的工具和手段、更是国家治理的对象;从本质上看,也为构建全媒体传播体系,治理全媒体提供了合理、合法的基于价值的话语认同。这意味着在全媒体赋能国家治理能力现代化的同时,全媒体价值也对国家治理体系的现代化产生重要影响。

第一,全媒体服务的政治性、公共性、公益性、经济性价值建构使得公共部门得以更好地寻找全媒体治理中的责任,同时也确保包括政府部门、社会组织、私营部门和公民个体等多元主体基于以上价值成为全媒体服务的供给者、监管者、参与者、服务者、倡导者和推动者。[13]

第二,全媒体服务的政治性、公共性、公益性、经济性价值体系解释了全媒体治理和维护全媒体秩序的合法性前提和有效性边界。在全媒体时代,公共领域和私人领域的互动和渗透更加明显,网络空间中的公私界定更加复杂;而基于全媒体服务中的政治性、公共性、公益性、经济性价值实现可以很好地形成一种治理尺度从而使得合理的绩效管理成为可能,既避免出现治理行为对私人、社会的不当侵占和挤压,也能避免治理行为的缺失、低效。这样,全媒体创造的价值也成为全媒体传播体系建构、行政体制改革、传媒组织重构等推动国家治理体系现代化的动因。[14]

由此,可以构建出国家治理中的全媒体嵌入结构(见图1)。首先,在传播规律、治理规律、技术规律的作用下,人们的生产生活中出现新行为、新需求、新关系和新结构,全媒体与人的互动使得舆论生态、媒体格局、社会共识发生变化;规律直接作用于全媒体,改变全媒体服务的生产、传播与使用;规律同时间接作用于全媒体,改变了治理方式、国家治理体系、传播空间和环境。这一切使全媒体成为国家治理体系和治理能力的重要部分。其次,通过以党管媒体为原则的组织机制、以提供服务为实质的运行机制、以智慧治理为理念的保障机制三者的相互连接和协同作用实现全媒体在国家治理中的政治性、公共性、公益性、经济性价值。最后,全媒体服务赋能国家治理能力现代化与全媒体价值引导国家治理体系现代化成为全媒体影响国家治理的两条逻辑。

(二)全媒体价值的实现机制

管理的核心在于实现既定的价值,而一个以价值和结果为导向的组织,往往比以制度和规则为导向的组织更能维持其开放性,[15]技术的快速发展应用及全媒体组织、全媒体治理主体的变革都是飞速的,而快速的变革使得公共价值更加容易出现失灵。[16]马克·穆尔曾指出,公共价值实现的关键在于实现政治、实质和管理的统一,[17]也即公共价值的“战略三角形”。所以,全媒体价值的实现机制包括通过构建以党管媒体为原则的组织机制、以提供服务为实质的运行机制、以智慧治理为理念的保障机制:从整体上看,以党管媒体为原则的组织机制是中国语境下实现全媒体价值、促进国家治理体系和治理能力现代化的根本前提;以提供服务为实质的运行机制是全媒体赋能国家治理能力现代化并推动全媒体治理体系现代化的关键;以智慧治理为理念的保障机制则是实现提升全媒体治理效率、提升国家治理效能重要保障;三者之间的相互连接和协同作用共同推动了全媒体与国家治理的正向循环,构成了全媒体价值的实现机制(见图2)。

1.以党管媒体为原则的组织机制

以党管媒体为原则的组织机制包括两个方面,一方面是主流媒体组织系统、管理全媒体的党政组织系统,另一方面是相应组织的人才系统。由于全媒体价值的实现同时涉及主流媒体及其管理部门,所以党管媒体的原则不仅决定了党和国家要设置管理全媒体的职能组织以支持组织机制的正常运行,也决定了主流媒体组织系统内部要坚持党的领导。党的领导是中国特色社会主义最本质特征和最大制度优势,而全媒体显著的政治性使得全媒体价值实现的组织机制既具有强调政治目标属性的党的集中统一领导,又具有强调管理过程属性的党的宣传部门和政府职能部门的管理,所以全媒体的组织运作流程是党领导下的自上而下的运作流程。对于人才系统,党政部门中的人才系统自然遵循整个公务员系统的运行规律,主流媒体的人才系统则强调要培养打造政治过硬、“脚力、眼力、脑力、笔力”过硬等的人才队伍。

2.以提供服务为实质的运行机制

以提供服务为实质的运行机制同时包括用户需求导向的供给决策机制和多元主体协同供给机制。用户需求导向的供给决策机制要求完善用户需求表达与发现机制与建立自下而上的供给决策机制,通过提供用户表达渠道、主动发现和识别用户需求、依据用户需求决策等,指导全媒体对数据服务、平台服务、规则服务、算法服务等底层服务的有序组合生成用户需要的党建服务、政务服务、媒体服务、基本公共服务和经济服务。多元主体协同供给机制则包括内部协同供给机制与外部协同供给机制。内部协同供给机制是不同行政层级和行政区域的全媒体互相协同生产、资源共享,打破部门间的壁垒,实现跨部门交流合作和资源共享。外部协同供给机制即作为主流媒体的全媒体与互联网平台、自媒体等协同合作,实现系统的开放化、多元化,从而降低成本、提高服务效果。

3.以智慧治理为理念的保障机制

以智慧治理为理念的保障机制由智慧运营管理系统和智慧监管系统构建。智慧治理理念就是通过多种设计和组合,使得治理既能够实现具有事先设计的、明确的、可遵循的、步骤化、算法化的目的,更能够实现价值需求和价值约束下的、没有提供明确解决方案的、此前尚未出现的目标。不能简单将智慧治理等同于在治理过程中使用人工智能等先进技术,实际上,单纯运用相关的技术最多只能实现自动化、智能化治理的目标,远达不到智慧治理的需求。智慧治理需要建立在推理、思考、想象、创造和大规模协同的基础上,同时由于理解协同的传统博弈理论如纳什均衡、零和游戏等已经出现种种不足,在多智能体的博弈不断出现的今天,有必要将平均场博弈(Mean Field Games)、随机博弈(Stochastic games)、进化博弈(Evolutionary Games)等新博弈思维纳入从而帮助实现多元协同、人机互动、群体智能。所以,智慧运营管理系统就是通过促进人人协同、人机协同、群体协同降低运营成本、提高生产效率、创新盈利模式,如人民日报智慧媒体研究院的人工智能媒体实验室通过自然语言处理、知识图谱等AI技术为新闻采编提供协同支持;新华社2019年底正式投入使用的智能化编辑部;央视网“人工智能编辑部”等等,而智慧监管系统则是在多智能协同的基础上,进一步通过技术辅助监管,科学获取和分析数据,实现治理规律、传播规律、技术规律和市场规律的统一,如对全媒体传播内容进行智慧化的风险控制、效果检测、舆情监测。

[参考文献]

[1]Digital 2020 Global Digital Overview. We are Social& Hootsuite. https://www.eticaret.gov.tr/static//Pdf/be67689eeccb420e8926b839c7254556_637159836475893573.pdf.

[2]中国互联网络信息中心.第45次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL]. http://www.cac.gov.cn/2020-04/27/c_1589535470378587.htm.

[3]高慧军,黄华津.全媒体服务的效果与影响因素研究——以省级广电媒体为例[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020(9).

[4]COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering(CSSE)at Johns Hopkins University. https://coronavirus.jhu.edu/map.html.

[5]宋昭勋.新闻传播学中Convergence一词溯源及内涵[J].现代传播(中国传媒大学学报),2006(1).

[6]Ithiel de Sola Pool. Technologies of Freedom. Harvard:Belknap Press,1983.

[7]袁睿.融合新闻研究综述[J].新闻世界,2012(1).

[8]胡国民.中国新闻传播教育年鉴(2019)[M].武汉:武汉大学出版社,2019.528-534.

[9]Barry Bozeman. Public Values and Public Interest. Counterbalancing Economic Individualism.Washington,DC:Georgetown University Press,2007.36-38.

[10]德意志意识形态(节选本)[M].北京:中共中央党校出版社,2011.83-86.

[11][美]E.S.萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].周志忍译.北京:中国人民大学出版社,2002.41-53.

[12][美]沃纳·赛福林,小詹姆斯·坦卡德.传播理论.起源、方法与应用[M].郭镇之译.北京:华夏出版社,2000.347-350.

[13]任晓林.公共管理中公共价值的基本维度与认知[J].广东行政学院学报,2019(4).

[14]何艳玲.中国行政体制改革的价值显现[J].中国社会科学,2020(2).

[15][美]马克·H.穆尔.创造公共价值.政府战略管理[M].伍满桂译.北京:商务印书馆,2016.18-25.

[16]B.Bozeman. Public-Value Failure:When Efficient Markets May Not Do. Public Administration Review,2002(2).

[17]Mark Moore. Creating Public Value. Strategic Management in Government. Cambridge.MA:Harvard University Press,1995.5-25,73,95.

基金项目:国家广电总局社科研究项目“‘互联网+’时代广电媒体公共文化服务供给创新研究”(编号:GD1643)